Presentación Don Quijote de Manhattan

Buenas tardes, queridos amigos.

Antes de nada he de decir que no estaba muy seguro de aceptar esta presentación, fundamentalmente por dos cosas: porque soy un lector extremadamente duro como crítico de la narrativa de mi generación –también conmigo mismo, claro– y porque con frecuencia asisto a presentaciones poco atinadas donde he llegado a sentir cabreo y vergüenza ajena. Eventos supuestamente literarios en los que el presentador destripa el libro entero y cuenta desde los primeros minutos–en el caso de que hubiesen hablado de Pedro Páramo o de ¡Absalom, Absalom!, por ejemplo– que los habitantes de Comala están muertos o que el resentimiento del coronel Sutpen en Yoknapatawpha proviene de haber tenido que entrar de crío por la puerta de servicio de la plantación algodonera. Lo cierto es que aquí estoy, y espero no reventarles a ustedes este acto ni este libro. Ojalá que el amor que siento por Cervantes y por su obra magna me haga no decir demasiadas sandeces, disparates ni majaderías a la manera Sancho.

Desde hace años me ronda por la cabeza escribir un ensayo literario acerca precisamente de la influencia de la obra literaria. El otro día, recién salido de una guardia laboral de 24 horas, con las galeradas de mi libro de relatos a medio revisar, el tercer tomo de Proust a cien páginas del final y mi hijo llorando en el sofá –es decir, un día normal– decidí empezar a bosquejar una serie de capítulos de dicho proyecto de ensayo. Al poco sonó mi móvil, que había olvidado dejar fuera de mi estudio, donde una mensaje de Marina me proponía hacerme cargo de dar a conocer su libro en Fuengirola y aledaños. Justamente, en referencia mi ensayo en esa tarde, hablaba yo de la imposibilidad de que, en los años inminentemente posteriores a la publicación del Quijote, éste pudiese ejercer influencia en España, porque, tras semejante cosmogonía literaria, ¿qué podía hacer un pobre escritor en el imperio? Nada, sólo salir corriendo. Sin embargo, el Quijote lorecogen los ingleses y le da tres siglos maravillosos de novela moderna. Parece claro que la influencia de la obra literaria se ejerce fuera de su ámbito. Es decir, los seguidores de Borges salen en Alemania, los de Céline en Perú y los de Faulkner en España, por poner un ejemplo. Esto, mal que bien, era así hasta hace muy poco con la obra de Cervantes, hasta que escritores (fuera de las universidadesy de la alta erudición) de la talla de Unamuno y Ortega, luego Torrente Ballester y Benet y más recientemente Andrés Trapiello (y Marina) entre otros, no sólo admiten y reconocen el magisterio, la influencia y la necesidad de volver al alcalaíno y su estilo noble, sino que se atreven, sin miedo ni complejo alguno, a coger el Quijote –un Quijote leído y releído–y hacer con él lo que hasta hace sólo unos pocos años constituía un motivo de herejía y pecado mortal. A saber: diseccionarlo, continuarlo, ficcionalizarlo aún más, traducirlo, etcétera. El Quijote, gracias a ellos, sigue vivo, y probablemente –como sigo pensando que ocurre con la novela en general– más vivo que nunca. Cervantes concibió una obra no para académicos, eruditos y estudiosos, sino, como bien nos dijo en otra de sus genialidades (al incluirla en la propia novela en boca del bachiller Sansón Carrasco), para que los niños la manoseen, los mozos la lean, los hombres la entiendan y los viejos la celebren.

Una encuesta reciente en España nos deja, quijotescamente hablando, un panorama desolador: sólo 2 de cada 10 españoles dicen haber leído el Quijote, y de esos 2 1 dice haberla leído de pequeño en el colegio, cuando todos sabemos que en el colegio, si se leía algo, era el exiguo capítulo de los molinos de viento. El 20% del 1 aquél no supo decir ni el nombre de hidalgo ni cómo se llamaba de verdad Dulcinea del Toboso. Es cierto, prácticamente nadie ha leído bien ni entero el Quijote. Citaba antes a Trapiello –santo de mi devoción, sobre todo en su diarística– porque creo que es el escritor que más ha hecho recientemente en España por despertar entusiasmo con la obra cumbre de Cervantes, y porque si en un principio no entendí su proyecto de traducción, sí me parecieron encomiables y maravillosas sus obras Al morir don Quijote y El final de Sancho Panza y otras suertes. Porque de lo que se trata, y de lo que trata en el fondo Marina, es de que don Quijote no muera, es decir, que resucite donde menos lo esperamos.

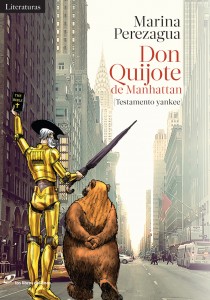

Me prometí no aburrir este soleado lunes de verano con teoría literaria y espero cumplirlo. Ya basta de preámbulos, o eso creo. Hemos venido a hablar del nuevo libro de Marina Perezagua, editado magníficamente por su editorial de siempre, Los libros del lince, cuyo título es Don Quijote en Manhattan. Así las cosas, ¿qué es este libro? ¿Qué y cómo nos cuenta Marina la historia del Caballero de la Triste Figura en una isla-ínsula que tan bien conoce? Déjenme empezar por el cómo, por la idea que me obsesiona y da lugar a lo que yo –solo yo, no imparto doctrina literaria alguna– concibo como verdadera literatura. Es decir, el estilo. Marina tiene estilo y aquí, en una empresa tan compleja como atrevida, también lo ha sacado a pasear. Y mucho. De muchas formas se puede definir el estilo literario (más allá de la literatura concebida como el arte de la expresión verbal), pero yo me quedo con la de mi escritor español de referencia, Juan Benet, que dice así:

El estilo no es más que el esfuerzo del escritor por superar el interés extrínseco de la información, con el fin de extraer de ella su naturaleza caediza y confeccionarle otra perdurable.

Eso mismo estaba en el muy duroLeche, que fue el primer libro que leí de Marina, y está también en Yoro, su primera y exitosa novela. Otra definición del estilo literario que me gusta y que a lo mejor es mía es la de que hablamos de literatura cuando el predicado de una frase añade algo al sujeto más allá de lo que por sí mismo dice el verbo, cambiando el juicio analítico por el juicio sintético. Me explico. No sería, por tanto, literatura, decir en un libro El sol se levantó por el horizonte, porque el sol siempre se levanta por el horizonte, esto sería un pleonasmo, un circunloquio, una perífrasis. Marina ha entendido esto, me da la razón, porque al poco de empezar a leer su Quijote se encuentra uno frases de ese cariz:

Apenas desplegada la aurora, los sonrosados rayos de Apolo alancearon la ciudad de Nueva York como a doncella en su tálamo nupcial.

Entrando en faena, que ya va siendo hora, habrá que decir que aunque sólo sea por encima –no podría perdonarme nunca, repito, restar un ápice de emoción e interés a un lector entusiasta de Perezagua– que es gracias a las azarosas y fortuitas leyes del Tiempo (con mayúsculas) por lo que los arquetípicos personajes de nuestro acervo cultural se encuentran ahora en la costa este americana, paseando por un territorio y una época muy diferentes a aquellas que los vieron nacer a ambos, algo así, claro está, como una cosa de encantamiento temporal y/o cósmica. En efecto, sólo tomar el libro por vez primera para que no haga falta decir que caballero y escudero se hallan ahora en la isla-ínsula de Manhattan, y que es allí donde habrán de vivir –con sendos estrafalarios y americanizados disfraces- una buena porción de unas aventuras que solo el lector muy avezado en Cervantes, es decir, el 0,000001 de la población española y el 0,000002 de la población lectora sabrá distinguir de la prosa original y las aventuras imperecederas del autor de las Novelas ejemplares y El viaje al Parnaso, algo con lo que amenazan con convertirse también las obras de Marina. En efecto, Perezagua consigue salir airosa de la titánica tarea de hacerse con una lengua difícil, ya extinta, barroca, pero dándole una pátina de originalidad, madurez y estilo propio suficiente para que el texto fluya en el lector como entonces –allá por los siglos XVII y XVIII fundamentalmente– lo hizo, convirtiéndose es una manera propia de entender la ficción y la novela. Sólo los eruditos –apuesto a que ni el ínclito y estirado profesor Rico lo conseguiría– encontrarán la diferencia en los diálogos entre el Caballero de la Triste Figura y el aparentemente simplón Sancho Panza en una y otra sarta infinita y desternillante de lances en busca de la justicia mundial.

Marina tiene a su favor como escritora un conocimiento exhaustivo de la obra cervantina, algo de lo que, por desgracia, no pueden presumir todos los escritores, y mucho menos los que están aún por debajo de los 40 años, esa gente que cree posible lazarse a este noble oficio sin la herramientas necesarias: clásicos griegos y latinos, siglo de Oro y novela decimonónica. Ese conocimiento que, como decía, se percibe en cada párrafo de Don Quijote de Manhattan, se ve complementado con el manejo y la soltura con la que –para colmo– Perezagua se desempeña con otro libro sagrado: La Biblia. Porque será el Libro (con mayúsculas) lo que llevará esta vez el ingenuo hidalgo consigo como lectura de referencia en sustitución de las novelas de caballerías que tanto entusiasmaron a san Ignacio de Loyola, que acabará sobresaturando a nuestro personaje no ya tanto de fe religiosa como de idealismo y ansia de justicia. Otra vez habrá nuestro caballero andante de malinterpretarlo todo, algo que acabará despertándonos las más extrañas carcajadas, y digo extrañas porque son éstas risas estruendosas que con frecuencia se apagan secamente, dejándonos congeladas las fauces, acaso preguntándonos con cierto enojo de qué narices andábamos riéndonos, algo que nos lleva a comprobar cuán cerca están en el Quijote –y en la vida– la dicha y el espanto, la risa y la lágrima, la alegría y la pesadumbre. Borges decía que la Biblia era el mejor libro de ficción de la historia, un libro importante –quizá el que más– para entender occidente, de dónde venimos y qué somos, así como la materia cultural de la que estamos hechos. Siempre es necesaria una obra que nos ayude a entender algo más de la Biblia. Esta lo es.

Las aventuras que se nos presentan aquí son infinitas, y en todas late –porque sólo en una literatura con corazón puede latir algo– un amor profundo por una ciudad y un país que Marina conoce bien: Nueva York, Estados Unidos; algo que no le impide –y ejecuta con buen tino– adjuntarle a dicho amor una durísima y corrosiva crítica al estilo de vida de aquella sociedad. Esto es algo que se nos presenta desde un principio de la narración, desde que un malogrado personaje pide ayuda a Don Quijote, expulsado como está de un sistema putrefacto en lo social, y que no nos abandona hasta el final de la misma. Conmueve el almuerzo de invidentes; sorprende la destinataria del amor gentil de nuestro caballero en sustitución de Aldonza Lorenzo manchega; emociona ver resucitar –otra vez– a don Quijote; encoleriza lo descarnado del juicio de la autora sobre el sueño americano, sobre el racismo aún muy presente en el que es su país de acogida, sobre el indiscriminado y fatal uso de las armas de fuego, sobre la mal entendida defensa del medio ambiente y los animales, sobre la incultura y el fanatismo religioso yanqui, la envidia, la brutalidad de las cárceles, ectétera. Hasta Quijotiz y Pancino, los pastores en los que soñaron convertirse los protagonistas de esta novela en sus años castellanos, aparecen aquí en delicioso homenaje.

Hay en el Quijote de Marina –porque así se le conocerá a este libro desde mañana mismo– una lluvia roja, que no es la lluvia menorquina Cesc Nooteboom, pero que permanece en el lector algún tiempo, empapándolo. Hay junto a este esencial capítulo un canto contra la muerte de Sancho que me parece una de las grandes genialidades de este libro, un capítulo, ése, que termina con unas palabras de don Quijote que no me resisto a citar aquí, porque trata de la imposibilidad de definir el tiempo, la cultura y la humanidad, todo junto, y que dice éste al ver correr un río lleno de libros que van a ninguna parte:

La historia mundial del hombre se nos presenta así, de golpe, no en su disposición cronológica, sino en su orden verdadero: la sincronización de lo que fuimos, de cuanto seremos, de lo que somos, todo al mismo tiempo pero siempre, siempre, encauzado hasta nuestra propia desembocadura.

Estamos hoy aquí por aquello que decía André Malraux, que el arte nace del arte. Son muchísimos los artistas que, como Perezagua, no han podido sustraerse al hechizo que ejerce ese hechizado, Don Quijote, hasta el punto de que Edward C. Riley ha podido afirmar con acierto que “Cervantes ha realizado el sueño de cualquier publicista: crear un símbolo ampliamente reconocible para su producto. Lo sorprendente es que (a Don Quijote y Sancho) no lo reconocen sólo las personas que han leído la novela, sino aparentemente un número mayor que nunca han leído ni leerán el libro.

Pero a lo que vamos. Si algo me interesa a mí de la literatura-vida y del Quijote, y cito al filósofo y amigo Sebastián Gámez, es la condición de lector compulsivo de Alonso Quijano, porque si –como llega afirmar más tarde– don Quijote sabe quién es, es por ser un lector hechizado y contumaz. Sin la lectura compulsiva de un hidalgo de tres al cuarto no habría Quijote. Es por culpa, o mejor dicho, gracias a la insana afición de la lectura por lo que se va engendrando Don Quijote, mediante esa anticipación de sí mismo que tan bien producen la lectura y los sueños. Quijano es por tanto un ser fronterizo, con medio cuerpo en la realidad y otro medio habitando los sueños de la ficción, esa que todavía no es pero puede llegar a ser.

Toca ir terminando para dar paso a la tertulia, sin duda más amena, pero no me atrevo a no citar –con el permiso de mi amigo Montano, que creo que anda por ahí– a Goethe, que se preguntaba aquello de ¿que qué lector deseo? Aquel que ingenuamente olvida el mundo, a mí y a él, y sólo vive en el libro. Puedo prometerte, amiga Marina, que algo parecido me ha ocurrido a mí con tu Quijote. El lector, como le ocurrió a Alonso Quijano, se acabó convirtiendo en el libro. ¿Es que acaso, decía Borges, los que leemos a Cervantes no nos convertimos en Cervantes? ¿Es que no he sido yo Marina Perezagua esta semana pasada?

Que nadie se lleve a engaño: esto no es una continuación, ni una broma, ni un libro de cachondeo ni de travesuras americanas. El primer tomo del Quijote cervantino, aparecido en 1605, estaba lleno de copias, plagios, citas y alusiones, como cualquier otro libro, y eso es así –y será– porque la literatura (siempre que no se distinga demasiado entre la literatura y la vida) es un manuscrito infinito que se teje y se desteje. Perezagua únicamente, y créanme que con destreza, ha tirado del hilo de un retal de esa maya infinita y feliz que dio origen a la novela moderna, incluyendo un emotivo homenaje, casualmente en su centenario.

Si Alonso Quijano ha pasado a la historia por ser el más excepcional y genuino lector –aquel que se convertía en lo que leía– espero que Don Quijote de Manhattan acabe siendo parte de la vuestra.

Ya termino, lo prometo, y lo hago con algo que de alguna manera me compete profesionalmente, que es todo aquello que tiene que ver con los remedios y las prescripciones. Vivimos unos tiempos raros, mejores que otros pasados en casi todos los aspectos, huelga decirlo, pero unos tiempos llenos de histeria, miedos y fanatismos. Y no me queda sino recetar Quijotes, cervantinos, trapiellinos o perezaguinos, pero Quijotes. No se me ocurre nada mejor para esta época convulsa, porque creo que este arma se pelea mejor, y son más recias en la mente las palabras honradez, coraje y lealtad. En esta época de incertidumbre, ansiedad, injusticia y gritos, donde palabras como sociedad, sistema, patria o nación están en cuestión, es bueno tener algunas certezas donde encontrar apoyo y consuelo, una patria –Cervantes y el idioma español– y una bandera –El Quijote– no sospechosa de nada más que de ser noble, rica y honesta. Esa, queridos amigos, es la única bandera en la que Marina y yo creemos, y que pensamos seguir ondeando con orgullo.

Buenas tardes y muchas gracias.